Table des matières

Le sous-sol : une source d’énergie insoupçonnée

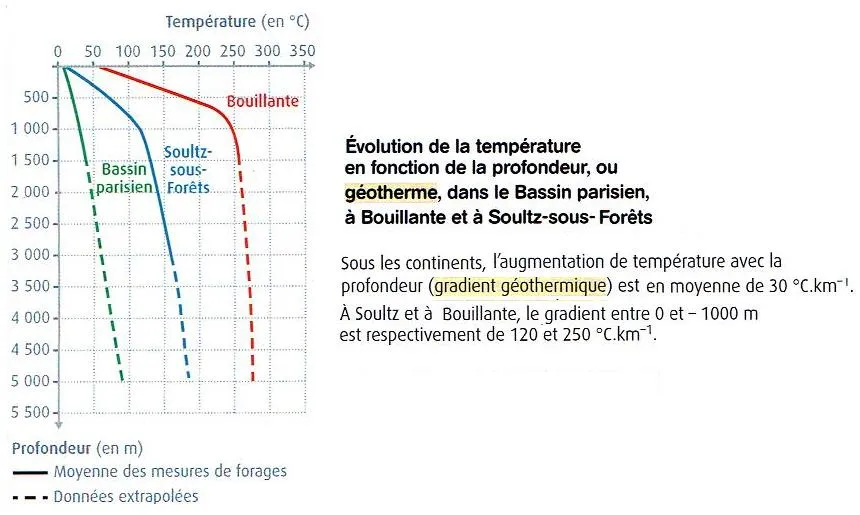

Habituellement, le problème des énergies renouvelables est leur intermittence. Pas de vent, pas d’éolien, pas de soleil, pas de solaire, pas de bras, pas de chocolat. Pour la géothermie, c’est différent : au-delà de 15 m de profondeur, le sol restera à la même température, quelle que soit la saison. Plus on creuse, plus la température du sol augmente. Cette évolution de la chaleur en fonction de la profondeur est appelée gradient géothermique.

La connaissance précise de ce gradient géothermique va en partie déterminer les usages potentiels de la géothermie en un point donné. Plus il est élevé, moins il faudra creuser pour atteindre les gîtes de chaleur intéressants, et donc moins les forages coûteront cher. Seul bémol : les foreurs gagneront moins d’argent.

Si un gîte géothermique se trouve dans une zone géographiquement isolée, avec peu de densité autour, alors il sera préférable de produire de l’électricité à partir de cette chaleur. En effet, les réseaux de chaleur urbains sont peu nombreux en France, et, là où la chaleur se transporte très mal, le transport de l’électricité est très efficace, d’autant plus que le réseau européen est dense.

Le gradient géothermique

Le gradient géothermique décrit l’évolution de la température en fonction de la profondeur. À partir de quelques mètres de profondeur, dès que l’énergie solaire ne se fait plus sentir, plus on va profond, plus il fait chaud. La manière dont la température augmente avec la profondeur est cependant variable en fonction des endroits, des contextes géologiques locaux, comme le montre la figure 1.

On y voit les trois cas classiques de la géothermie profonde en France, dont les deux seules centrales de production d’électricité, à Bouillante en Guadeloupe (le nom tombe bien), et à Soultz-sous-Forêts en métropole. La géothermie profonde du bassin parisien est une utilisation directe de la chaleur de l’aquifère du Dogger entre 1 600 m et 1 800 m de profondeur, qui est rendue possible par la proximité entre le gîte géothermique et une densité de population élevée.

L’exploration géothermique : creuser, oui, mais pas comme les pétroliers

Comme expliqué dans cet article La géothermie : la porte de sortie rêvée des industries du pétrole et du gaz, l’exploration géothermique ressemble à s’y méprendre à l’exploration minière ou pétrolière.

On analyse les données du BRGM, si besoin (il y a toujours besoin), on complète avec des essais et on cartographie le sous-sol pour essayer de s’en faire une image 2D ou mieux, 3D, pour savoir précisément ce qu’il se passe sous nos pieds et déterminer une stratégie d’exploitation, si gîte il y a.

Un permis pour conduire … des recherches

D’un point de vue administratif, comme pour les hydrocarbures, il faut obtenir un Permis Exclusif de Recherche (PER) au titre du Code Minier avant d’effectuer le moindre essai sur site. Ça implique des études d’impact environnemental, des consultations publiques, et un beau paquet d’administratif. Il faut bien ça pour protéger l’environnement, mais ça n’aide pas forcément au développement de la géothermie électrogène en France. Hein, quoi, trop de lourdeurs administratives en France ? Impossible.

Bref, le PER d’un gîte géothermique prend de la valeur une fois que son possesseur a prouvé qu’il y avait quelque chose à faire avec ce coin paumé, et alors deux options s’offrent à lui :

- Il le revend plus cher que ce qu’il ne l’a acheté, bénéfices rapides.

- Il le garde et tente d’obtenir une concession d’exploitation pour être producteur d’électricité, et faire des bénéfices sur le long terme.

Une entreprise en France tente de faire les deux. TLS Geothermics fait d’une part de l’achat revente de PER, prouvant ainsi la présence de ressources à certains endroits du territoire français. D’autre part, et c’est surtout aux États-Unis qu’elle avance, elle exploite elle-même ses propres gîtes géothermiques. Ca va vite l’administratif aux US quand il s’agit de faire augmenter le PIB.

Comment transformer la chaleur en électricité ?

La production d’électricité à partir de géothermie haute énergie peut se décomposer en 4 étapes clés :

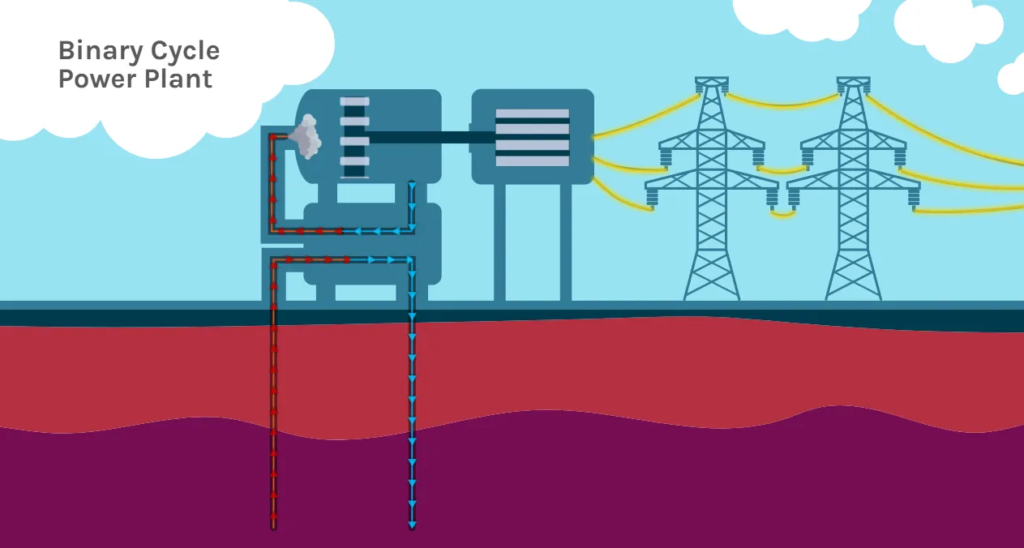

- Extraction de chaleur : on remonte de l’eau chaude sous pression à la surface. En remontant, l’eau se transforme en vapeur, si cela n’était pas déjà le cas en profondeur. Il existe en effet des réservoirs de vapeur !

- La turbine tourne : la pression de la vapeur d’eau fait tourner la turbine, qui…

- … entraîne l’alternateur, ce qui produit de l’électricité !

- Réinjection de l’eau : enfin, pour plein de bonnes raisons, on réinjecte l’eau extraite dans son réservoir d’origine.

Il y a évidemment des nuances, des technologies et des manières de faire différentes en fonction des spécificités des projets. On pourrait par exemple choisir d’exploiter la chaleur de la vapeur en sortie de turbine, avant la réinjection dans le réservoir, pour maximiser l’énergie extraite du sol et améliorer le rendement global de l’installation : c’est la cogénération. Nous allons cependant ici rester sur les cas simples des centrales à vapeur sèche (oui, de la vapeur d’eau sèche !) et des centrales à cycles binaires.

Dans les faits, comme il faut bien entretenir les équipements, les centrales géothermiques ne tournent pas 100% du temps, mais plutôt, comme le montre la figure 1 de cet article Les géothermies ? Chauffage, Climatisation, électricité … Comment s’y retrouver ? 87% du temps. C’est plus de 5 fois plus souvent que du solaire, et 3 fois plus que de l’éolien terrestre … Et en plus c’est quand on veut !

La chaleur des sous-sol est renouvelable

Ok, la géothermie électrogène, c’est pratique. Mais, même si c’est une énergie renouvelable, sa renouvelabilité est plutôt lente. La chaleur du noyau de la Terre met du temps à remonter jusqu’à la (presque) surface. Si on ne fait pas attention, on peut exploiter la chaleur au-delà du renouvellement des gisements, un peu comme si on coupait les arbres d’une forêt plus vite que les nouveaux ne repoussent.

Deux solutions (ce n’est pas exhaustif) s’offrent à nous. Soit on exploite de manière raisonnée. Mais ça plaît bof dans un monde de croissance infinie. Soit on fait du stockage d’énergie : on peut réinjecter de la chaleur dans le sol pour la remonter plus tard. Dans l’absolu, c’est une bonne idée, mais probablement plus pertinent pour une utilisation directe de la chaleur. Avec de la géothermie électrogène, cela voudrait dire prendre une énergie, la transformer en chaleur, la transporter dans le sous-sol, la remonter et en faire de l’électricité. Niveau rendements, c’est pas la folie. Pour autant, dans un futur où les énergies renouvelables et intermittentes seront reines, aucune technique de stockage ne doit être négligée !

Super article.

Comme les gisements peuvent s’épuiser et être exploités->abandonnés, en quoi la Géothermie électrogène est une source « durable/renouvelable » d’énergie ?

Merci !

L’énergie exploitée par la géothermie profonde provient du noyau de la terre qui est en fusion. Cette chaleur remonte jusqu’à la surface, à une vitesse relativement lente. Un peu à l’image d’une forêt où l’on peut sur-exploiter la ressource bois coupant plus vite les arbres que les nouveaux poussent, on peut sur-exploiter un gisement de chaleur en le refroidissant plus vite qu’il ne se réchauffe !

Dans un état d’esprit d’exploitant d’énergie renouvelable, il est préférable d’avoir une exploitation raisonnée du gisement. Dans l’esprit des développeur pétrolier, on peut facilement imaginer refroidir un gisement jusqu’à la dernière calorie puis le laisser à l’abandon le temps qu’il se réchauffe. On parle de plusieurs dizaines d’années pour qu’un gisement se réchauffe en général !

En espérant avoir répondu à ta question 🙂