De nos excréments à nos chauffages, c’est l’histoire de la cloacothermie. Nouvel article disponible sur Parlons Géothermies !

12,7 TWh. C’est la quantité de chaleur que l’on pourrait récupérer sur les quelques 2 277 stations d’épuration métropolitaines pour lesquelles il serait pertinent de développer la cloacothermie. C’est en tout cas la conclusion du CEREMA, dans son analyse thématique Potentiel de récupération de la chaleur fatale dans les stations d’épuration sur les réseaux de chaleur et de froid [1].

Mais comment utiliser les eaux usées pour faire de la chaleur ? Sous quelle forme utiliser la chaleur créée ? Quels sont les critères qui rendent le développement de la cloacothermie pertinent pour une STEP ? Un exemple peut-être ? C’est ce que nous allons voir dans ce nouvel article disponible sur Parlons Géothermies.

La récupération de chaleur

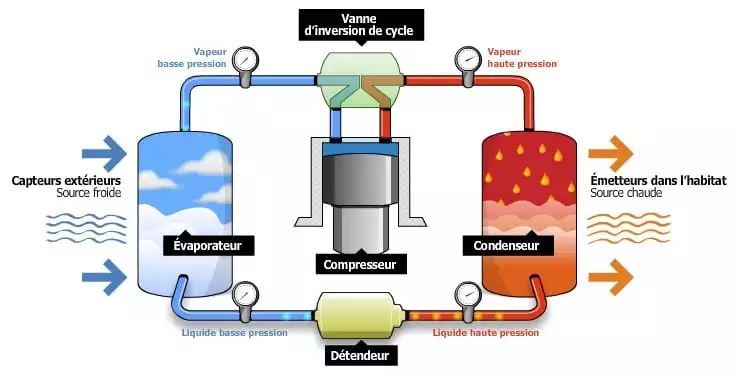

Les pompes à chaleur (PAC), c’est bien. Quand elles fonctionnent avec la chaleur d’un fluide plutôt que l’air ambiant, c’est mieux. C’est de ce constat simple que la cloacothermie s’est développée. Les PAC air-air ont comme gros problème une baisse de rendement quand l’air extérieur devient froid. C’est dommage, c’est le moment où on en a le plus besoin. Les figures 1 et 2 illustrent schématiquement le fonctionnement des PAC et de la cloacothermie.

Pour pallier cela, il faut trouver une source froide pas trop froide, et si possible à température relativement stable toute l’année. C’est une superbe description des eaux usées, si on oublie l’hygiène et l’odeur. Les eaux usées, ou “eaux grises” pour le terme technique, sont toute l’année à une température comprise entre 10 °C et 20 °C.

C’est parfait comme température pour extraire de la chaleur avec une PAC ! On a alors un coefficient de performance minimum de 3,5, pouvant même aller jusqu’à 4,5. Pour 1 quantité d’électricité, on obtient 3,5 quantités de chaleur. En comparaison, en plein hiver, les PAC air-air ont des COP de seulement 2,5 à 3 pour des températures extérieures autour de 0 °C.

La cloacothermie, comment on fait ?

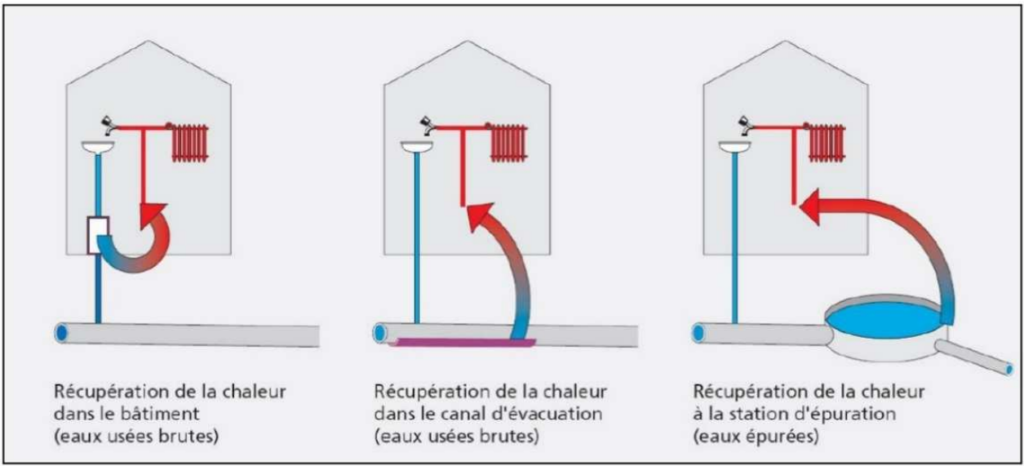

Il y a trois manières communes de faire de la cloacothermie. C’est ce qu’illustre la figure 3. Les différences se font d’une part à l’endroit où on prend la chaleur des eaux usées, et d’autre part sur la quantité de chaleur que l’on souhaite extraire de ces eaux.

1. Bâtiment par bâtiment

Ainsi, on peut donc prendre la chaleur directement dans le bâtiment qui produit des eaux grises. La quantité de chaleur extraite n’est alors pas très grande. On peut alors produire de la chaleur qui couvrira surtout l’eau chaude sanitaire (ECS). Et oui, l’eau chaude de la douche chauffée grâce à l’eau tiède des toilettes. Adorable. Et abordable en plus.

2. Sur le réseau publique

Sinon, on prend la chaleur directement dans le réseau d’assainissement de la ville. L’avantage ici est d’avoir accès à un plus gros volume d’eaux usées. Surtout si on se trouve proche d’une grosse artère du réseau d’évacuation. Avec plus d’excréments, on fait plus de chaleur. On peut alors produire assez de chaleur pour subvenir aux besoins en ECS, mais aussi de chauffage !

3. Directement à la station !

Enfin, on peut aller chercher la chaleur directement à la station d’épuration. Deux gros avantages ici. Le premier : encore plus d’excréments. Donc encore plus de chaleur. Ce n’est pas simplement les eaux d’une artère que l’on va utiliser, mais la totalité des eaux du réseau d’assainissement relié à la STEP ! Autre avantage important, on peut utiliser l’eau en sortie de STEP, donc traitée. C’est un avantage technique important puisque des eaux sales ont tendance à dégrader plus rapidement les équipements de production de chaleur.

Le but du jeu, oui c’est un jeu, va être de trouver l’optimum socio-économique qui correspondra au mieux aux besoins de chaque projet. Dans l’idéal, il faudrait valoriser toute la chaleur disponible, mais les stations d’épuration ne sont pas nécessairement proches des consommateurs de chaleur.

Point technico-crado : les biofilms

Les eaux usées, c’est sale. Jusqu’ici, je ne vous apprends rien. Le problème quand on utilise des échangeurs sur des eaux usées brutes, non traitées, c’est qu’ils se salissent. Les frais d’entretien sont alors d’autant plus élevés que les eaux sont sales.

- Option 1 : on paye pour nettoyer, voire remplacer les échangeurs.

- Option 2 : on laisse tel quel et le rendement de l’échangeur baisse, donc on perd de l’énergie, donc on perd de l’argent.

Dans tous les cas, on est foutu.

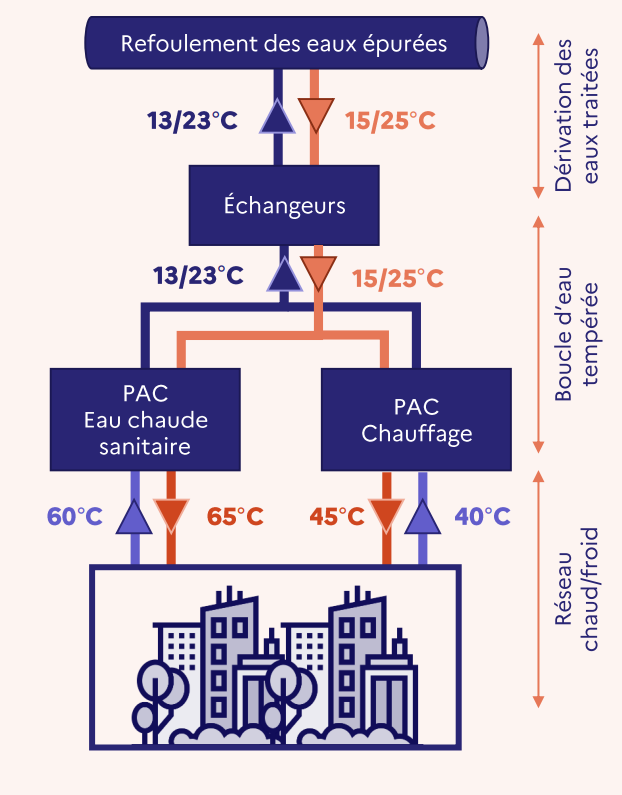

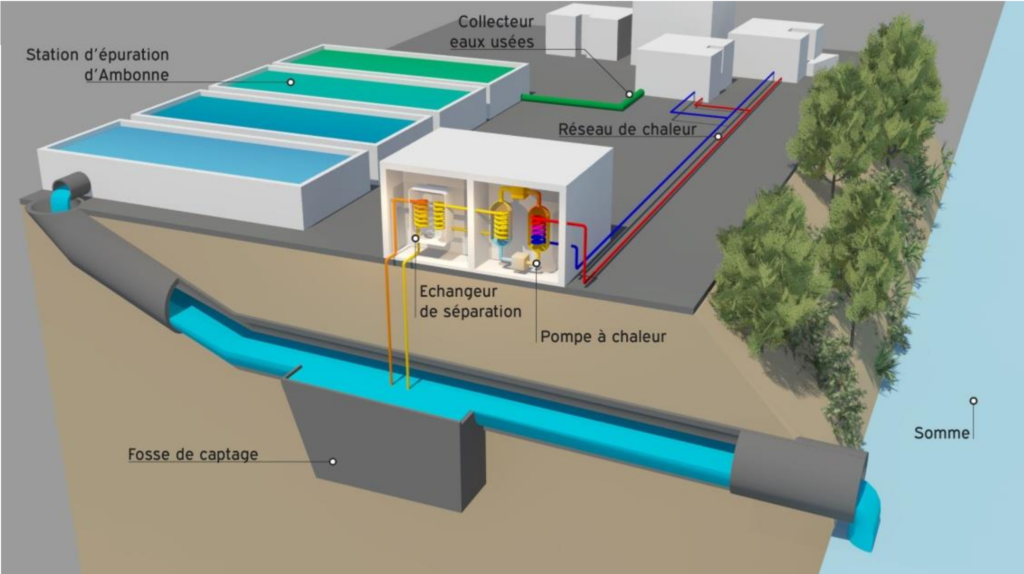

Heureusement, il y a des ingés et des solutions. Outre la solution la plus simple qui consiste à juste accepter les frais qu’impliquent les eaux usées, on peut optimiser un peu les coûts sur deux leviers assez intuitifs. On améliore la technologie ou on utilise de l’eau plus propre. Le deuxième levier est celui qu’a choisi la ville d’Amiens pour son réseau de chaleur, comme on peut le voir sur la figure 4.

On améliore la technologie en mettant des échangeurs thermiques adaptés. On utilise de l’eau propre en utilisant l’eau en sortie de station d’épuration. Le principal problème de centraliser la récupération de chaleur à la STEP est que ladite STEP est peut-être trop loin des consommateurs de chaleur, rendant non viables les projets de cloacothermie associés.

C’est là qu’on dit merci aux ingés qui vont chercher les solutions technico-économiques les plus viables. Et aussi merci au CEREMA. Ils ont déjà fait des pré-études histoire de filtrer les STEP aux plus gros potentiels.

Il y a VRAIMENT 12 TWh exploitables ?

Point méthodo-rapido

Dans la même étude que celle citée en introduction [1], le CEREMA a poussé l’analyse des potentiels un peu plus loin qu’un simple recensement des STEP du territoire métropolitain. Brice Aumont et Charlie Le Galludec ont tenté de déterminer les stations d’épuration les plus propices à alimenter des réseaux de chaleur existants.

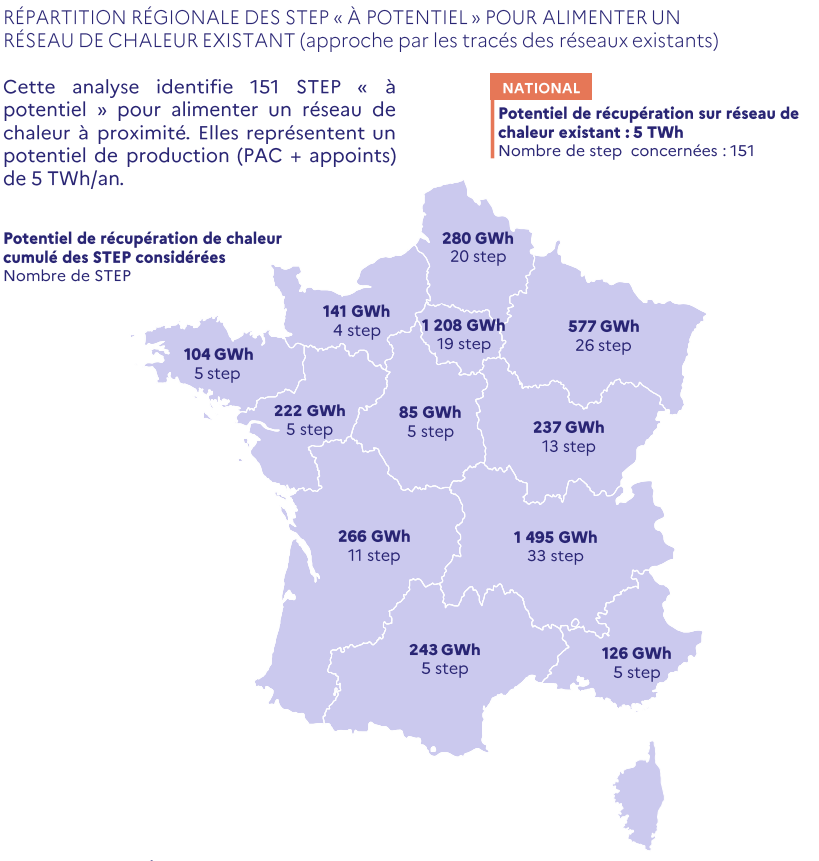

Les résultats de leur étude sont exposés sur la figure 5 et montrent une grande disparité entre les régions. C’est normal, les principaux réseaux de chaleur français sont en Île-de-France et en Auvergne-Rhône-Alpes. Sur les 5 TWh dont le développement serait pertinent, 2,7 TWh se trouvent dans ces deux régions.

Dans un second temps, le CEREMA a également étudié les zones d’opportunité, où créer de nouveaux réseaux de chaleur serait économiquement viable. Ici, 4,9 TWh ont été mis en valeur.

Ainsi, au total, il y a donc un potentiel de 10 TWh vraiment exploitables via des réseaux de chaleur s’alimentant en sortie de STEP.

C’est bien beau, mais je fais quoi de cette info ?

Pour donner un ordre de grandeur en face des 10 TWh potentiels, un réacteur nucléaire en France ça produit en moyenne 5 TWh d’électricité [5]. Deux réacteurs nucléaires qui tournent à l’eau de vaisselle. Pas mal non ? C’est fr- … pas encore français.

Après il y a des différences entre énergies électriques et chaleur en direct, mais ce n’est pas le but de l’article de développer ce point.

C’est beau, c’est de l’eau propre, et en plus, c’est agile. Oui, agile. Ne vous inquiétez pas, on ne va pas parler de management ou de startup nation. Agile, parce qu’un réseau de chaleur peut être alimenté par de nombreuses sources d’énergie en même temps : bois, gaz, biomasse… et donc cloacothermie. En cas d’évolution du contexte socio-économique, on peut continuer de développer le réseau de chaleur initialement conçu pour la cloacothermie avec d’autres énergies. Et inversement.

Pour plus de détails sur les coûts des autres énergies, que ce soit pour un chauffage individuel ou collectif, c’est dans cet article que ça se passe :

→ Géothermie, gaz, bois… Qui gagne vraiment la bataille du chauffage ?

Un cas pratique : La ZAC de la Saulaie à Lyon

Contexte

Située au sud-ouest de la métropole de Lyon, juste en dessous de la zone de confluence du Rhône et de la Saône, la ZAC de la Saulaie est en pleine refonte de son urbanisme.

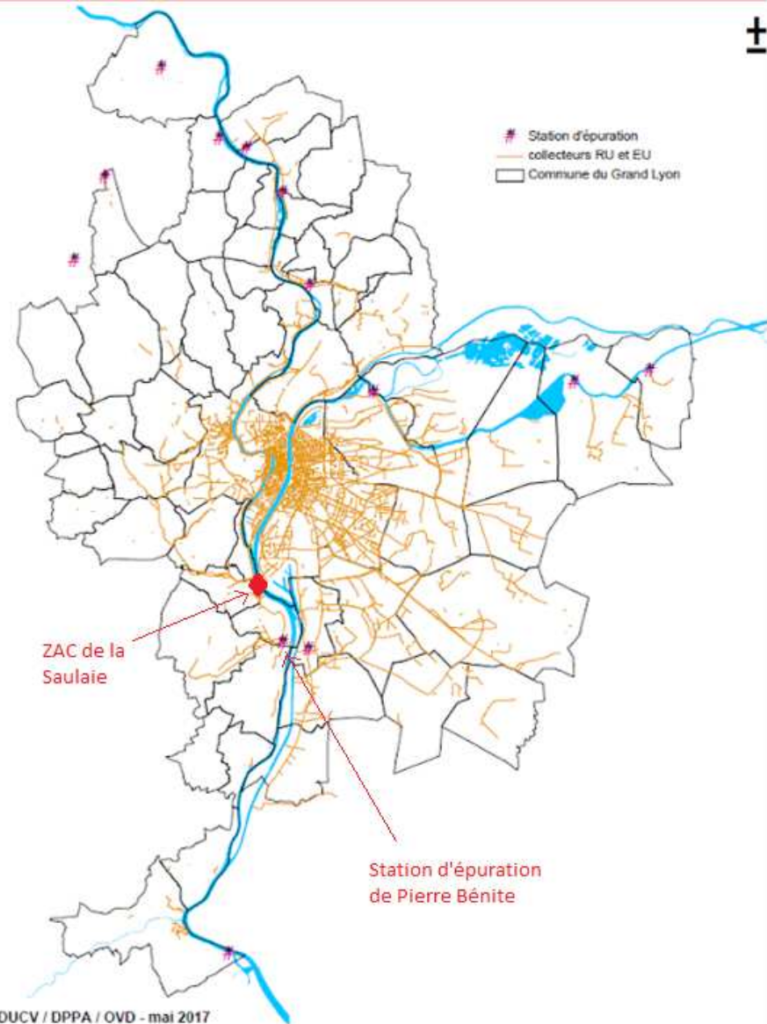

Ce qui nous intéresse ici, c’est le projet de réseau de chaleur sur eaux usées qui a été étudié et qui va être mis en place. On y retrouve une zone urbaine dense, sur la route d’une des artères majeures d’évacuation des eaux usées lyonnaises, comme on peut le voir sur la figure 6.

Ici, le choix a été fait de prendre la chaleur directement sur le réseau d’assainissement. En effet, le débit d’évacuation, et donc le volume des eaux usées, est assez élevé pour alimenter le réseau en chauffage et en eau chaude sanitaire.

Aussi, la station d’épuration était trop loin de la ZAC pour simplement opérer en sortie de cette dernière, avec des eaux propres. Il y aurait eu trop de pertes thermiques le long des canalisations du réseau de chaleur.

Ce que l’on peut clairement voir sur la figure 6, c’est d’une part la densité du réseau d’assainissement au centre de Lyon, et d’autre part que la STEP à côté de la Saulaie est l’une des deux seules STEP du sud du Grand Lyon.

Ca fait beaucoup là, non ?

Une chose est flagrante au regard de ces deux cartes : le réseau de chaleur de la ZAC de la Saulaie, que l’on peut voir sur la figure 7, est bien plus petit que le réseau d’assainissement qui l’alimente. La station traite les eaux usées de 600 000 équivalents habitants, alors qu’elle fournira de l’énergie pour seulement quelques milliers d’équivalents habitants.

En ordre de grandeur, ça correspond à une centaine de personnes qui fournissent des eaux usées pour chauffer une seule personne. Ça paraît peu. Le réseau a été dimensionné pour subvenir à la quasi-totalité des besoins de chaleur de la ZAC, dans les conditions les plus défavorables. Il pourrait en théorie alimenter plus d’habitants, mais il faut s’assurer de la continuité de service les jours les plus froids, quand les besoins sont les plus élevés et les eaux usées les plus froides.

Conclusion(s)

Dans les faits, lorsque les raccordements collectifs à proximité des STEP ne sont pas viables, on peut aussi valoriser les eaux grises directement bâtiment par bâtiment. Là, on va généralement répondre seulement aux besoins en eau chaude sanitaire. En effet, comme on l’a vu avec la ZAC de Saulaie, le volume d’eaux usées qu’une personne produit ne suffit pas à compenser la totalité de ses besoins en chaleur.

Cependant, décarboner la production de chaleur est le principal levier pour décarboner les territoires et améliorer la qualité de l’air des métropoles. Il faut donc aller chercher tous les pourcentages possibles pour brûler le moins de combustibles possible, qu’ils soient fossiles ou “renouvelables”.

En plus, les volumes d’eau qui traversent les réseaux d’assainissement sont stables et prévisibles, rendant les coûts de l’énergie… plutôt stables et prévisibles, en plus d’être faibles.

Avantages environnementaux, économiques et sociaux. Tout le monde est gagnant. Hop.

Qui osera désormais s’attaquer à l’exploitation de cet or marron liquide ?

Sources

[2] https://www.enviroboite.net/IMG/pdf/1304_note_pompes_chaleur_tertiaire_v1.pdf

[4] https://atee.fr/system/files/2023-06/11 – AMIENS ENERGIES -V.PIBOULEU.pdf

[5] https://www.edf.fr/groupe-edf/comprendre/production/nucleaire/nucleaire-en-chiffres