Dans le résidentiel et le tertiaire, les besoins en chaleur représentent 80 % de la consommation énergétique finale [1]. Cela peut représenter plusieurs centaines, voire milliers d’euros par ménage ! Il est alors important de comprendre comment la manière de se chauffer peut impacter notre porte monnaie. C’est ce que nous allons voir dans cet article, que vous vous chauffiez au bois, au gaz, à l’électrique, ou via géothermie.

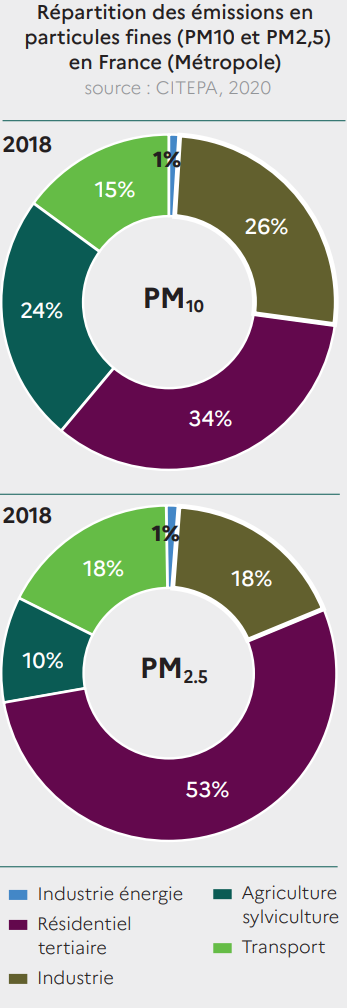

Parallèlement, le chauffage au bois, bien que représentant environ 5 % de l’énergie primaire consommée en France, est responsable de 43.3 % des émissions de particules fines PM2.5 [2]. En comparaison, le pétrole représente 30% de l’énergie primaire consommée pour « seulement » 18% des particules fines PM2.5.

L’ADEME a récemment publié une étude, en janvier 2025, sur l’évolution des coûts des énergies renouvelables et de récupération sur la période 2012-2022 [3]. Du pain béni pour tous les acteurs de la transition énergétique. Autant la mécanique quantique ça va, autant vouloir supprimer l’ADEME j’arrive toujours pas à comprendre…

Je ne sais pas vous, mais j’ai bien l’impression qu’on tient là un super levier de décarbonation de l’économie, avec aussi des enjeux sociaux et économiques. Ça vous tente ? Vous trouvez ça bizarre que je ne n’ai pas encore parlé de géothermie ? Lisez la suite alors !

Le LCOE ? Mais qu’est-ce que c’est ?

L’indicateur de référence quand on veut comparer le coût des différents types d’énergie entre eux est le LCOE. Levelised Cost Of Energy chez Shakespeare, coût actualisé de l’énergie chez Molière. On n’utilise pas d’acronyme français en France. CocoriSaveTheKing.

Vous voulez voir la formule ? Je vous jure, c’est marrant. Non, je rigole. Enfin, si, c’est marrant, mais non, je ne vous montre pas la formule.

Une habitation, un chauffage : la géothermie est dans la moyenne (mais à prix prévisible et stable)

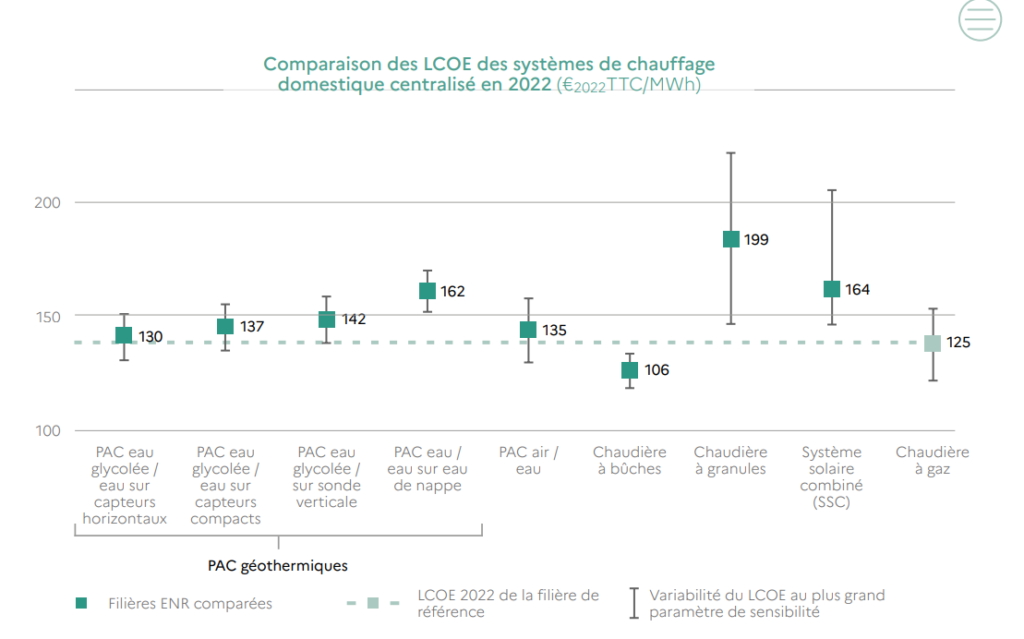

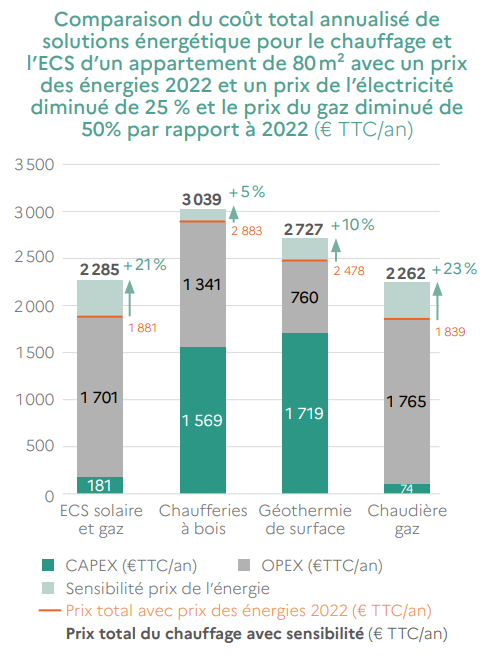

Dans le cas d’un chauffage centralisé qui fournit toute une habitation en chaleur, la géothermie se situe à des coûts comparables aux autres technologies. C’est ce que nous montre la figure 1.

À ceci près que les coûts variables sont bien plus prévisibles dans le cas des géothermies que dans le cas des chaudières à gaz, à granulés, ou du solaire combiné. Et si l’on ne prend pas en compte le bois bûche, qui est la technologie la plus émettrice de particules fines, on se rend bien compte que les géothermies sont les sources de chaleur les plus compétitives sur la durée.

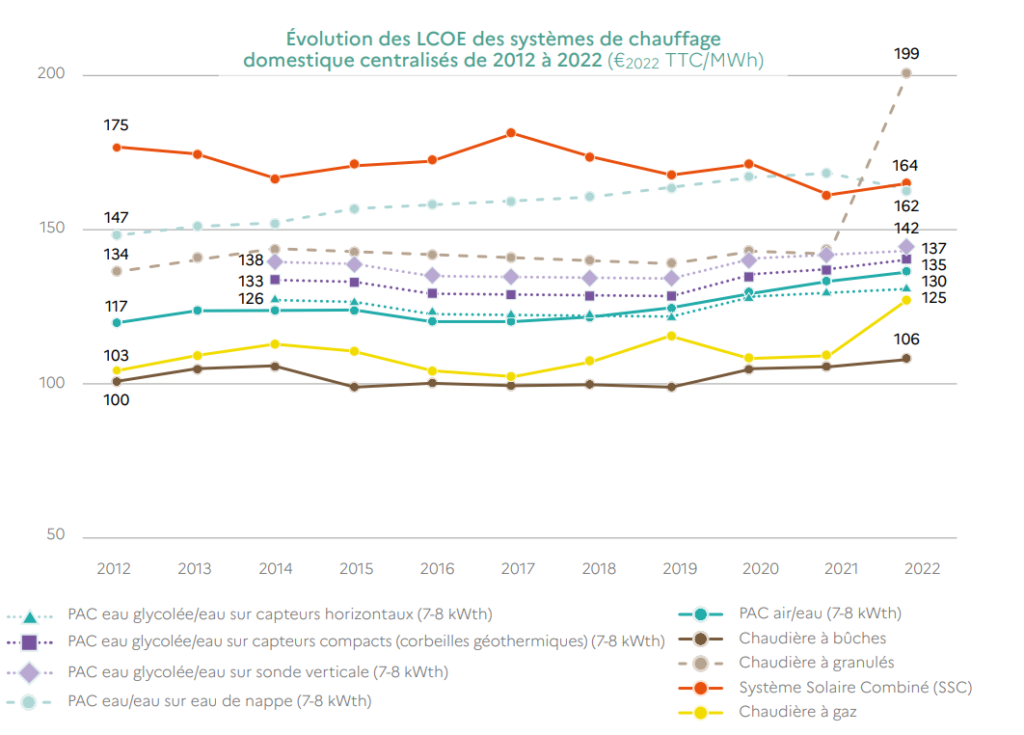

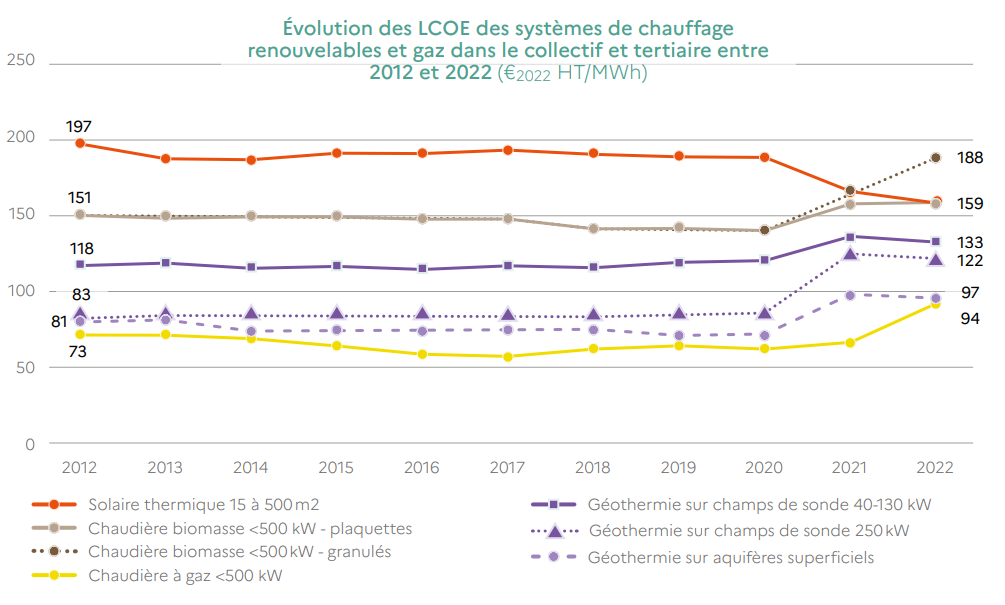

La figure 2 nous montre quant à elle l’évolution des prix actualisés des différentes technologies de production de chaleur.

On est globalement sur une hausse des coûts de production de la chaleur. Dans le détail, on observe que les technologies de géothermie ont une stabilité de prix déconcertante depuis plus de 10 ans, le LCOE par MWh ne variant que de quelques euros.

La seule variation significative des prix de la géothermie est celle sur nappe, augmentant de 9 % par rapport à 2012, mais tout de même en baisse par rapport à 2021. Travailler avec l’eau d’une nappe phréatique demande plus de précautions que de simplement utiliser un fluide qui circule dans du béton, comme c’est le cas des sondes verticales. Il y a donc un besoin d’études plus élevé et une exploitation qui demande plus de moyens. C’est bien pour les ingénieurs, moins bien pour les usagers.

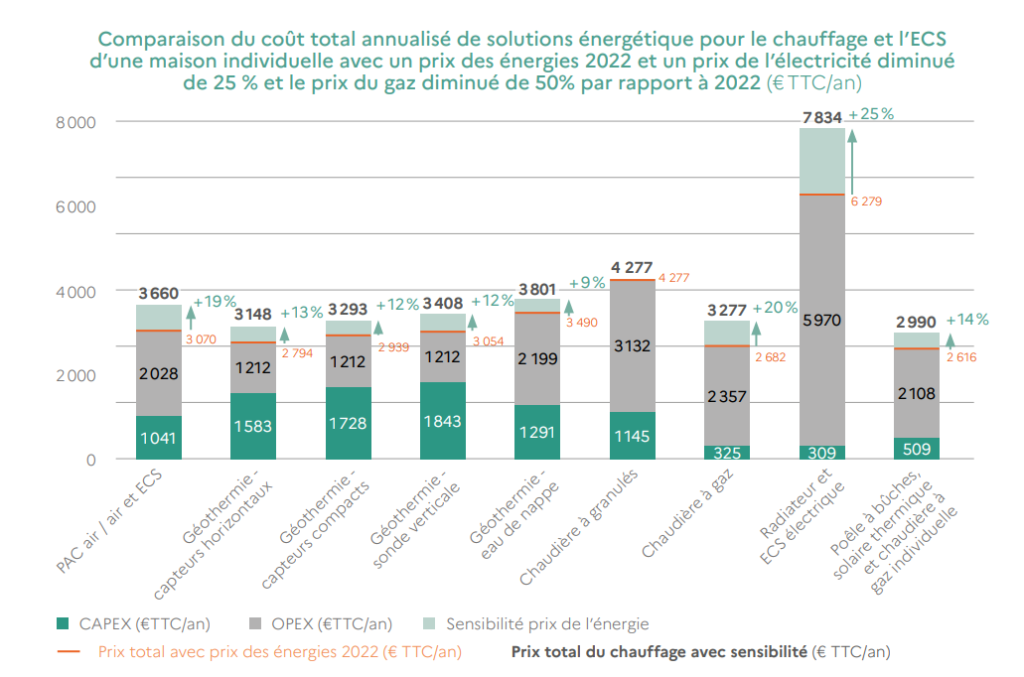

Voici, sur la figure 3, la répartition des coûts des différentes technologies de production de chaleur. En gros : en vert, ce sont les installations et les travaux, et en gris, les coûts d’exploitation. Dans ces coûts d’exploitation, les plus grosses dépenses sont la maintenance et le “combustible” : bois, gaz, électricité.

Cette figure illustre parfaitement ce qui freine aujourd’hui les investisseurs à la vue de la géothermie. La part d’investissement initiale, en vert, est proportionnellement bien plus importante pour la géothermie que pour le gaz, par exemple. Cependant, à la longue, le prix du combustible vient largement compenser le faible investissement initial. Pour le gaz, comme pour le bois granulé.

Le cas des pompes à chaleur air-air est aussi intéressant. Les besoins en électricité restent tout de même importants par rapport à la géothermie. On voit tout de même l’illustration d’un COP au moins supérieur à 2 par rapport aux radiateurs électriques simples. C’est littéralement deux fois plus cher de se chauffer à l’électrique classique.

Plein d’habitations, un chauffage : plus on est de fous, plus on r(épart)it

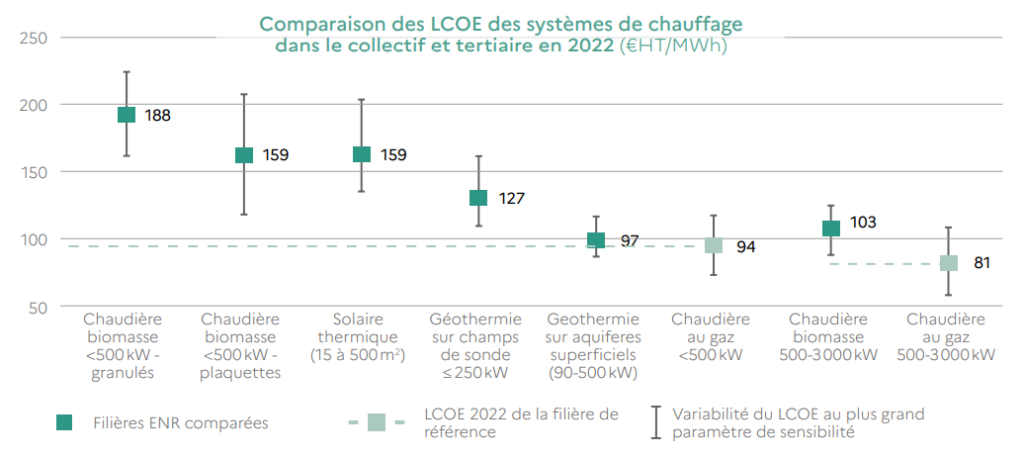

Pour les chauffages collectifs, dans le résidentiel comme dans le tertiaire, l’histoire est différente de la production de chaleur individuelle. C’est l’histoire que nous racontent les figures 4 et 5. On constate que pour des faibles puissances, en dessous de 500 kW, le gaz et la géothermie sur nappe phréatique sont de loin les solutions les moins coûteuses.

Là où la géothermie sur aquifère, donc sur nappe phréatique, était la plus onéreuse pour l’individuel, on constate que les économies d’échelle sont importantes. En effet, il “suffit” de simplement augmenter la taille des tuyaux avec lesquels on prend l’eau de la nappe pour augmenter la puissance de l’installation. Pour la géothermie sur champ de sondes, équivalent de la géothermie sur sondes verticales, on augmente la puissance en multipliant le nombre de sondes.

En sachant que ce qui coûte le plus cher est le forage, on comprend mieux pourquoi la géothermie sur aquifère bénéficie de meilleures économies d’échelle.

La figure 6 nous montre que, globalement, la chaleur collective est une énergie qui coûte de plus en plus cher. Elle reste cependant moins chère individuellement pour toutes les technologies. Plus on est de fous, moins on paye.

Sur les tendances, on voit que les géothermies ont un coût relativement stable. Le solaire thermique, technologie la moins mature, devient de plus en plus abordable. Le bois, quant à lui, a récemment subi une forte augmentation du prix du combustible. Pour des raisons complètement différentes, c’est aussi le cas du gaz, dont la volatilité du prix est incomparable, si ce n’est avec l’électricité.

Remarquons ici qu’il s’agit bien de gaz fossile. L’étude ne prend pas en compte la chaleur issue du biogaz, ni celle issue de la cloacothermie, c’est-à-dire la géothermie sur eaux usées. Oui, oui, ça existe, et ça a un nom bien étrange. D’ailleurs, c’est le sujet de la prochaine analyse en profondeur.

Les coûts cachés du bois

40 000 décès par an. C’est le nombre de décès en France dont l’origine est à chercher du côté des maladies provoquées par les particules fines [2]. En comparaison, environ 4 000 personnes trouvent la mort chaque année sur les routes françaises.

Les particules fines sont des polluants particulièrement impactants pour la santé humaine. De par leur petite taille, elles viennent s’incruster jusque dans les moindres recoins de nos organes. En particulier au fin fond de nos poumons. À part si vous respirez avec autre chose.

Le lien avec le chauffage ? La combustion du bois est responsable de la majorité des 34 % et 55 % d’émissions de particules PM10 et PM2.5 du résidentiel et du tertiaire.

Et ça, le LCOE ne le prend pas en compte. À la fin, ce sont les impôts de tout le monde qui paient les dépenses de santé publique. À l’échelle collective et sur le long terme, le bois n’est peut-être pas le plus stratégique à développer.

L’UE s’en rend d’ailleurs bien compte. Même si le bois est une source de chauffage indispensable pour l’autonomie énergétique des territoires, la Commission européenne va prochainement statuer sur une loi plus stricte concernant les poêles et les cheminées. [4]

Cependant, cette nouvelle loi est controversée et son passage en commission a été repoussé. Elle pourrait mettre un coup d’arrêt important à la filière bois énergie. Son impact se ferait sentir chez les professionnels du secteur, mais cela pourrait aussi pénaliser les territoires ruraux et les personnes n’ayant pas les moyens d’acheter des poêles à bois performants.

Conclusion

Alors, géothermie, bois, gaz, quel est le meilleur chauffage ? Eh bien, tout dépend des critères que l’on prend en compte, du contexte géopolitique, ou même de la période temporelle étudiée.

Le gaz et l’électricité ont des prix qui varient énormément en fonction du marché européen, voire mondial. En matière de prévision des coûts, ce sont les solutions les plus incertaines, bien que l’installation du gaz soit l’une des moins chères, au même titre que le bois.

De son côté, la géothermie est une solution coûteuse pour le chauffage individuel. Elle a cependant l’avantage d’offrir une stabilité des coûts sur plusieurs décennies, avec un approvisionnement local et fiable, tout comme le bois. Petit bonus en cas de guerre avec, au hasard … la Russie ?

Les solutions électriques sont fiables et à faible impact environnemental, aussi bien lors de leur fabrication qu’en fonctionnement. À condition, bien sûr, qu’elles soient alimentées par une électricité renouvelable ou bas carbone.

En conclusion ? Comme on est sur Parlons Géothermies, le vainqueur de la bataille du chauffage est bien évidemment… la géothermie ! Avec une mention honorable pour le chauffage au bois bûche en maison individuelle, grâce à son coût imbattable.

Cependant, la majorité de la population vit désormais en zones urbaines denses. Et pour ces territoires, la géothermie sur aquifère superficiel se révèle être une alternative durable, efficace et compétitive. Finalement, si l’avenir du chauffage devait avoir un nom, ce serait sans doute celui-là.

Sources :

[1] https://www.ademe.fr/presse/communique-national/chauffage-au-bois-performant-une-nouvelle-campagne-pour-sensibiliser-aux-bonnes-pratiques/

[2] https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/documents/Plan d’action chauffage au bois.pdf